Offenbachs Operetten-Typus

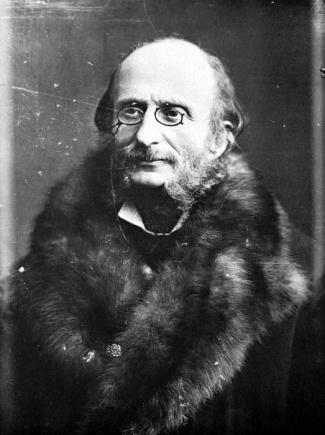

Der Komponist, Cellist, Dirigent und Theaterunternehmer JACQUES OFFENBACH (1819–1880) gehört zu Hauptvertretern der Opéra bouffe (französische Operette) und gilt für dieses Musikgenre als stilprägend. Aus diesem Grund wird die Opéra bouffe häufig auch als Offenbachiade bezeichnet.

Die Opéra bouffe entsteht nach 1850 in Paris aus der Opéra comique. Es handelt sich um ein Bühnenwerk mit gesprochenen Dialogen und mitreißender Musik. Sie unterscheidet sich von der Opéra comique vor allem durch den Rückgriff auf zeitgenössische Tänze und Märsche von rhythmischer Prägnanz. Ironische musikalische Zitate aus fremden Werken sind ein Charakteristikum der Opéra bouffe. Die Besetzung der Orchester ist sehr reduziert. Es gibt keine Mehrfachbesetzungen der Bläser und auch der Streichersatz muss mit einer Minimalbesetzung auskommen.

Die Bühnenwerke OFFENBACHs behandeln meist die Moral der Gesellschaft und die Politik des Zweiten Kaiserreichs, die er satirisch darstellt. Die „goldenen“ Jahre der Offenbachschen Operette sind mit dem Ende der Gesellschaft des zweiten Kaiserreichs vorbei.

1858 erreicht OFFENBACH die Aufhebung des Theaterprivilegs, die es ihm ermöglicht,

- sowohl die bisher vorgegebene Zahl der Bühnenakte zu erweitern

- als auch die Anzahl der Schauspieler zu vergrößern.

- Damit konnte er fortan auch Chöre in seine musikalische Arbeit integrieren.

Seine Bühnenwerke behandeln meist die Moral der Gesellschaft und die Politik des Zweiten Kaiserreichs, die er satirisch darstellt. Der deutsch-französische Krieg 1870/1871 markiert das Ende dieser Epoche. OFFENBACH, der während der Kriegsjahre aus Paris in seine deutsche Heimat geflohen war, kehrt zwar nach Beendigung des Krieges wieder in die französische Metropole zurück – die „goldenen“ Jahre der Offenbachschen Operette sind jedoch mit dem Ende der Gesellschaft des zweiten Kaiserreichs vorbei.

Das erste Bühnenstück, das OFFENBACH selbst als Operette betitelt, ist „La Rose de Saint – Fleur“ (1856). Während OFFENBACH seine frühen Einakter am Théâtre-Français noch Musiquettes oder Bouffonerien nennt, häuft sich die Bezeichnung „Opérette“ in den späteren Jahren.

- „Orphée aux enfers“ („Orpheus in der Unterwelt“, 1858) trägt den Untertitel Opérette bouffon,

- „Monsieur Choufleuri restera chez lui de...“ („Salon Pitzelberger“, 1861) wird als Opérette bouffé beschrieben und

- „La Belle Hélène“ („Die schöne Helena“, 1864) trägt wieder die Bezeichnung Opéra–bouffé.

Das französische Wort „bouffe“ [buf] bedeutet komisch und wird in Verbindung mit dem Singspiel „Opéra“ oder auch der verkleinernden Form des Singspiels, der Opérette, in Abgrenzung zur Opéra comique verwendet. OFFENBACH gebraucht die Bezeichnung „bouffe“ gern, sobald einem seiner Werke ein eher komischer als idyllischer Charakter innewohnt.

-

JACQUES OFFENBACH (1819–1880) gilt als stilprägend für das Genre der Opéra bouffe (französische Operette), weshalb die Opéra bouffe häufig auch als Offenbachiade bezeichnet wird (im Bild OFFENBACH auf einem Gemälde von GASPARD-FÉLIX TOURNACHON, um 1875).

Yorck

Operette und Offenbachiade

Generell lassen sich die von OFFENBACH als „Opérettes“ bezeichneten Bühnenstücke nicht unter einen bestimmten Kriterienkatalog subsumieren. OFFENBACH war kein Systematiker. Es ist anzunehmen, dass er die Untertitel seiner Bühnenwerke nahezu willkürlich auswählte. So trägt der gedruckte Klavierauszug eines Stückes oftmals einen anderen Titel, als das dazugehörige Theaterplakat. Ebenso sorgen die Korrespondenzen mit seinen Librettisten oftmals für Verwirrung, denn darin rubriziert er seine Werke pauschal unter dem Begriff „Opérettes“.

Der Begriff der „Offenbachiade“, der sich für OFFENBACHs Operetten-Typus eingebürgert hat, geht auf den Schriftsteller ALPHONSE DAUDET (1840–1897) zurück. Der Begriff bezeichnet den „Prototyp“ einer Offenbachschen Operette und die damit verbundenen Grundprinzipien der Satire, der Parodie, der Karikatur und der Persiflage.

Musikalische Charakteristika der Offenbachiade

Musikalisch lehnt sich OFFENBACHs Operette an die Entwicklungsstränge der älteren Opéra comique an. Sowohl eine einfache Melodik als auch eine differenzierte Instrumentation sind die Kennzeichen der Opéra comique, wie sie in der zweiten Hälfte des 18. Jh. auftaucht. OFFENBACHs Umsetzung dieser Tradition ist besonders

- von seiner melodischen Erfindungskraft,

- von seinen unverwechselbaren Rhythmen – allen voran von seinen Galoppaden – und

- von der Anwendung einer klassischen motivisch-thematischen Verarbeitungstechnik geprägt.

Kontrapunktische Raffinessen und Ausschreitungen in weiter entfernte harmonische Bereiche findet man nur an ausgewählten Stellen. Die Instrumentation seiner Bühnenwerke gestaltet sich meist in Anlehnung an das spätklassische oder frühromantische Orchester.

Dem Anspruch an die Form des Singspiels begegnet OFFENBACH mit der drastischen Überzeichnung des Pathos der zeitgenössischen Grand Opéra. An Stellen, an denen sich die Grand Opéra dramatisch zeigt und eine ins Große zielende Wirkung anstrebt, parodiert die Opéra bouffe deren Ernsthaftigkeit. Passagen, die textlich von den Librettisten OFFENBACHs bereits zugespitzt worden sind und das Zweite Kaiserreich aufsässig einer harschen Kritik unterziehen, erfahren in der musikalischen Umsetzung durch OFFENBACH eine weitere Pointierung. Dabei werden häufig Elemente der großen Oper in parodistischer Absicht zitiert. So erfüllt das Lohengrin-Motiv in „Belle Hélène“ ebenso parodistische Zwecke wie Ensembleszenen, die im Stil der großen Oper in einer raffiniert durchkomponierten Orchestersprache konzipiert sind.

Ein Beispiel hierfür ist das Finale des 1. Aktes aus „Orphée aux enfers“. Das Finale beginnt mit einer Ensemblekomposition nach der Tradition des Opernfinales, gefolgt von einem Rezitativ, dann ein musikalisches Zitat aus CHRISTOPH WILLIBALD GLUCKs (1714–1787) „Orfeo et Euridice“ (Orpheus und Eurydike, 1762; „On m’a ravi mon Eurydice“). Danach verdichtet sich der Satz wieder, um in einem Tutti auf die Worte „la,la,la,la,la,la, partons, marchons“ zu enden. Alle Protagonisten singen minutenlang „gehen wir“, bewegen sich dabei aber nicht. Der Ensemblegesang wird zu einem Faktor der dramatischen Handlung.

Als Muster für den formalen Ablauf einer Operette OFFENBACHs kann folgendes Schema dienen:

- In der Ouvertüre wird der „Hit“ der Operette vorgestellt,

- gefolgt von einer Auftrittsarie und

- einem szenischen Duett.

- Die anschließende Erfolgsnummer bildet zwar den musikalischen Höhepunkt, sie muss jedoch nicht zwangsweise mit dem dramatischen Höhepunkt übereinstimmen. Diesen setzt OFFENBACH meist im letzten Drittel seiner Operette.

Beispiele für OFFENBACHs Operetten-Typus

„Orphée aux Enfers“ („Orpheus in der Unterwelt“, 1858) ist eine der bekanntesten Operetten OFFENBACHs. Hier bildet erstmals ein mythologischer Stoff aus der griechischen Antike die Vorlage für das Thema, in dem sich nun Elemente von Parodie und Travestie mischen. Das eigentlich Neue geschieht aber in der Handlung, die sich durch das Motiv des Ehebruchs und die spezifische Durchmischung des sozialen Milieus in auffällige Nachbarschaft zum bürgerlichen Ehedrama begibt. Mit der Beschränkung auf zwei Akte ist auch eine verwickeltere, komplexere Handlung möglich.

Die Handlung ist als Parodie auf die große Oper angelegt: das Opernpaar Orpheus und Eurydike sind hier ein zerstrittenes Ehepaar, denen es beiden nur recht ist, als Eurydike von Pluto in die Unterwelt entführt wird. Allerdings haben sie die Rechnung ohne eine gewisse Dame, die sich die Öffentliche Meinung nennt, gemacht. Die nämlich zwingt Orpheus, seine ungeliebte Gattin von den Göttern zurückzufordern. Der gelangweilten Götter-Welt kommt das gerade recht – höchstpersönlich starten sie ihren Ausflug in die Unterwelt, um dort nach dem Rechten zu sehen und bei der Gelegenheit richtig „einen drauf“ zu machen.

Bei „La Belle Hélène“ („Die schöne Helena“, 1864) handelt es sich ebenfalls um eine Gesellschafts-Satire, die erneut in die griechische Mythologie eingebettet ist. Venus hat dem trojanischen Prinzen Paris „die Liebe der schönsten Frau der Welt“ versprochen. Für Helena von Sparta besteht kein Zweifel – nur sie kann damit gemeint sein. Das einzige Hindernis für diese Affäre ist aber Helenas Gatte Menelaus, der kurzerhand per Orakelspruch zu einer Reise nach Kreta genötigt wird. Da er vergisst, seine Rückkehr rechtzeitig anzumelden, überrascht er die beiden, noch bevor es zum Äußersten kommen konnte. Paris aber bleibt hartnäckig. Er kostümiert sich und erscheint als Priester der Venus. In dieser Verkleidung entführt er Helena nach Troja.

In der Uraufführung 1864 waren die Hauptrollen mit HORTENSE SCHNEIDER (1833–1920) und JOSÉ DUPUIS (1831–1900) besetzt. HORTENSE SCHNEIDER wurde bereits mit „Le Viloneux“ zur ersten Operettendiva der Musikgeschichte. Angeblich enthielt der Vertrag zwischen OFFENBACH und SCHNEIDER eine Klausel, in der es ihr untersagt war, klassische Operngesangsstunden zu nehmen. Dabei handelte es sich einerseits um ein Stilmittel, mittels dessen die tragenden Arien der Grand Opéra parodiert werden konnten, andererseits vermittelte ihr diese Maßnahme stimmliche Unmittelbarkeit.

Mit „La Vie Parisienne“ („Pariser Leben“, 1866) wagten OFFENBACH und seine Librettisten

- HENRI MEILHAC (1831–1897) und

- LUDOVIC HALEVY (1833–1908)

den Schritt von der Antikenparodie zur Gesellschaftssatire, die in das zeitgenössische Flair der Metropole Paris eingebettet ist. Der Pariser Playboy Raoul bietet sich dem schwedischen Ehepaar Gondremarck als Fremdenführer an. In der Hoffnung, die Ehegattin verführen zu können, quartiert er das Paar in seine eigenen vier Wände ein. Er gibt vor, dass es sich dabei um eine Filiale des Grandhotels handeln würde. Mithilfe seiner Freunde und Bediensteten wird dem schwedischen Touristenpaar ein Klischee-Paris vorgegaukelt, das ihren Erwartungen auch voll und ganz gerecht wird. So kommt es, dass sie durchaus nicht enttäuscht sind, als der Schwindel schließlich auffliegt.

Die Offenbachiade in der Zeitgeschichte

OFFENBACHs Bühnenwerk ist stark verflochten mit der Sozialgeschichte seiner Epoche, mit dem Zweiten Kaiserreich, speziell der Zeit zwischen den beiden Weltausstellungen 1855 und 1867. Zusammen mit seinen Librettisten hat OFFENBACH vor allem antike Mythen mit aktuellen Bezügen aus dem Alltag der europäischen Metropole Paris angereichert. Das, was OFFENBACH in dieser Zeit komponiert, sind Operetten, die in das Regime des Zweiten Kaiserreichs einzugreifen versuchen. Sie spiegeln einerseits ihre Epoche, andererseits wenden sie soziale Missstände ins Satirische.

Die Spottlieder OFFENBACHs machen sich besonders gern über soziale und kulturelle Scheinwelten lustig. Er schreibt gegen erstarrte Lebenshaltungen, gegen das verlogene Idyll des Kleinbürgers an. Hohle Autorität, Doppelmoral und anmaßende Gewalt sind das Ziel seines Spotts. Bestehende und bedrückende Machtverhältnisse werden auf der Bühne umgestülpt oder wenigstens doch entkräftet. Als typisch für die Offenbachiade gilt die Laissez-faire-Moral. Bürgerliche Konventionen unterzieht OFFENBACH einer satirischen Betrachtung. Insbesondere der Verstoß gegen den ehelichen Treueschwur ist ein zentrales Motiv seiner Opéra bouffe.

Besonders charakteristisch sind in diesem Zusammenhang die finalen Ensembleszenen. Die Aktschlüsse münden meist in geselligen Trinkgelagen. Dies kann auch als satirischer Angriff auf die Leistungsprinzipien des Bürgertums verstanden werden. Soziale Randgruppen werden dabei zu Helden der Handlung. Sie entkräften die Grundsätze der Gesellschaft, indem sie sich über ihr eigenes, an anderen Werten ausgerichtetes Glück freuen. Egal, ob sie Räuber, Bohemiens oder Revoluzzer sind – sie haben andere Eigenschaften als die Bourgeoisie. Sie verachten sowohl Besitz als auch Moral. Deshalb faszinieren sie das Publikum.

Als weiteres Merkmal der Offenbachiade gilt die Thematisierung von Industrialisierung und Modernisierung. Die mit Modernisierungsprozessen einhergehenden Veränderung der Gesellschaft, die damit verbundene soziale Mobilität sowie die neue Rolle der Behörden wird in OFFENBACHs Operetten immer wieder dargestellt.

Auch die Exotismen sind ein häufig eingesetztes Stilmittel. Der Exotismus innerhalb der Operette lässt sich in zwei Kategorien einteilen, in sogenannte Ausbruch- und in Einbruchstücke.

- Ausbruchstücke sind solche, in denen die Protagonisten die heimische Umgebung verlassen, um sich anderswo an den andersartigen Lebensformen zu stoßen.

- In Einbruchstücken hingegen verlassen fremdartige Hauptfiguren ihre Heimat, um in den heimischen Ort einzubrechen.

Ziel ist es natürlich, sich an den hiesigen Lebensformen zu reiben und sie durcheinander zu bringen. OFFENBACH parodiert den Drang zur geografischen Ferne ebenso wie die Mythologisierung der Geschichte.

Werke

OFFENBACH schrieb insgesamt über 600 Kompositionen, dazu gehörten 141 Bühnenwerke, diverse Orchesterwerke, Werke für Soloinstrumente (ca. 75 vollendeten Cello-Kompositionen) und Kammermusik, Werke für Singstimme, geistliche Werke.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Theaterunternehmer

- Deutsch-Französischer Krieg

- Opéra comique

- La Vie Parisienne

- Politik

- Offenbachiade

- HENRI MEILHAC

- Persiflage

- Komponist

- Kompositionen

- szenisches Duett

- Musiquettes

- öffentliche Meinung

- Drama

- Monsieur Choufleuri restera chez lui de

- Gondremarck

- Raoul

- LUDOVIC HALÉVY

- Karikatur

- Spottlieder

- geistliche Werke

- La Belle Hélène

- Orphée aux enfers

- On m’a ravi mon Eurydice

- Tänze

- Lohengrin-Motiv

- Orchesterwerke

- Cellist

- Laissez-faire-Moral

- Parodie

- JOSÉ DUPUIS

- gesprochene Dialoge

- Singspiel

- Pariser Leben

- Musikgenre

- griechische Mythologie

- antike Mythen

- Werke für Singstimme

- Orpheus in der Unterwelt

- Gesellschaftssatire

- Orpheus und Eurydike

- Aktschluss

- Travestie

- Opéra–bouffé

- Exotismus

- ALPHONSE DAUDET

- Schauspieler

- Satire

- Kammermusik

- CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

- Bouffonerien

- Eurydike

- Einbruchstücke

- Chor

- Cello-Kompositionen

- Galoppaden

- Librettisten

- JACQUES OFFENBACH

- Grand Opéra

- Instrumentation

- Paris

- motivisch-thematisch

- Moral

- Ausbruchstücke

- Industrialisierung