Gregorianischer Choral

Als Gregorianischer Choral wird der einstimmige, liturgische Gesang in lateinischer Sprache in der katholischen Kirche bezeichnet, der bis heute gesungen wird. Er ist damit die älteste lebendig gebliebene musikalische Kunstform in der Geschichte des Abendlandes.

Begriff

Der Gregorianische Choral ist nach Papst GREGOR I. (540–12.03.604) benannt, der um 600 in Rom die Gesänge der katholischen Kirche neu geordnet und vereinheitlicht haben soll. Die Entstehung ist jedoch umstritten, da es aus dieser Zeit keinerlei schriftliche Aufzeichnungen gibt. In jedem Fall beeinflussten

- die frühchristliche Musik und

- die Gesangspraxis des östlichen Mittelmeerraums (Byzantinisches Reich)

den Gregorianischen Choral. Bis zur Zeit GREGORs I. wurden in allen Teilen Westeuropas lokal unterschiedliche Choralrepertoires gepflegt, u.a.

- in Mailand der ambrosianische Gesang,

- in Spanien der mozarabische und

- in Irland die gallikanischen Melodien.

Mit der Durchsetzung der Liturgie aus Rom gingen viele dieser lokalen Traditionen verloren.

-

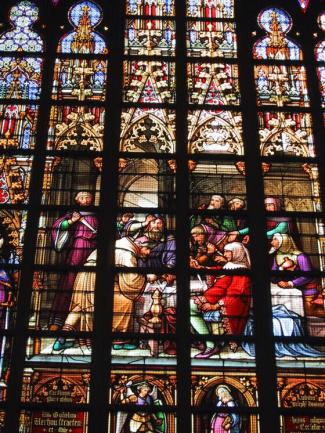

Der Gregorianische Choral ist nach Papst GREGOR I. (540–604) benannt. Die Zuweisung ist allerdings umstritten.

Bernd Dapprich, Amstetten

Kennzeichen

Die vom Chor ausgeführten Gesänge sind generell durch eine einfache Melodieführung gekennzeichnet, die in kleinen Intervallen voranschreitet und große Sprünge vermeidet. Der Text ist meist syllabisch unterlegt, d.h. auf einen Melodieton kommt eine Silbe. Kleine Verzierungen (Melisma) durchsetzen die Melodie. Die Repertoireteile dagegen, die Solisten zugeordnet sind, haben ausschweifende Melismen.

Entwicklung

Im Laufe der Jahrhunderte veränderten sich die Melodien teilweise und viele Neukompositionen kamen zum Repertoire hinzu, die dem jeweiligen musikalischen Zeitstil angepasst waren (Tropen und Sequenzen).

In Rom wurde der Choral von einem Spezialchor gesungen, der Schola cantorum, die Papst GREGOR II. ins Leben rief. Nach diesem Vorbild wurden in ganz Europa Sängerschulen gegründet, in denen das liturgische Repertoire durch lebenslanges Auswendiglernen der Melodien von Generation zu Generation weiter gegeben wurde.

Aufzeichnung

Erst aus dem 8./9. Jh. sind erste schriftliche Aufzeichnungen überliefert. Mit Neumen wurde der ungefähre Melodieverlauf aufgemalt, bevor 1050 GUIDO VON AREZZO (vor 1000–um 1050) ein Liniensystem erfand, in dem sich die genaue Tonhöhe festhalten ließ. Bis heute wird der Gregorianische Choral in der Quadrat-Notation festgehalten, die sich Anfang des 13. Jh. aus den Neumen entwickelte.

Im 16. Jh. führten Reformbestrebungen innerhalb der katholischen Kirche zu Beschränkungen des Gregorianischen Chorals; viele Melodien wurden radikal geändert und gekürzt. Die Neufassung wurde 1614/1615 in der „Editio Medicaea“ gedruckt und blieb bis ins 19. Jh. verbindlich. In der Mitte des 19. Jh. begannen Benediktinermönche aus Solesmes (Frankreich), den ursprünglichen mittelalterlichen Choral zu erforschen, was eine Wiederherstellung der alten Gesangstradition einleitete. Unter Papst PIUS X. erschien die „Editio Vaticana“ (1908 das Graduale Romanum), in der die verbindliche Form des Chorals festgehalten ist, die bis heute gilt.

Bedeutung

Der Gregorianische Choral hat die gesamte abendländische Musikgeschichte beeinflusst:

- Zum einen führte er zur Entwicklung der Notenschrift, die Komponieren überhaupt erst möglich macht und

- zum anderen bildete er als cantus firmus das Fundament für mehrstimmige Kompositionen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Sequenzen

- Liniensystem

- Melismen

- Tropen

- liturgischer Gesang

- Spanien

- Graduale Romanum

- Reformbestrebungen

- Solesmes

- Ambrosianischer Gesang

- Quadrat-Notation

- schriftliche Aufzeichnungen

- Mittelmeerraum

- cantus firmus

- syllabisch unterlegt

- katholische Kirche

- Irland

- Gregorianischer Choral

- frühchristliche Musik

- Editio Medicaea

- Sängerschulen

- Notenschrift

- lateinische Sprache

- Mailand

- Intervalle

- Byzantinisches Reich

- Schola canorum

- Liturgie

- Frankreich

- Papst PIUS X.

- gallikanische Melodien

- Melodieführung

- Musikgeschichte

- Melisma

- Abendland

- Rom

- Benediktinermönche

- mozarabischer Gesang

- Editio Vaticana

- Repertoireteile

- Papst GREGOR I.

- Guido von Arezzo

- Neumen