Musikalischer Impressionismus

Der Begriff „Impressionismus“ bezieht sich ab ca. 1880 zunächst auf eine neue Stilrichtung in der Malerei. Es geht darum, Eindrücke (lat.: „impressio“ = Eindruck) und Stimmungen von Ereignissen oder Gegenständen in ihrer Flüchtigkeit wiederzugeben.

Durch den französischen Komponisten CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) gelangt der Begriff ab 1887 in die Musik. In Anlehnung an die impressionistische Malerei wird versucht, verschiedene Klangfarben darzustellen. In diesem Zusammenhang entstehen besondere Neuerungen in harmonischer, melodischer sowie formaler Hinsicht und speziell auf dem Gebiet der Instrumentation. Die Musik steht zwar noch unter dem Einfluss der Romantik, stellt aber eine bewusste Anti-Haltung gegenüber der pathetischen Musik RICHARD WAGNERs (1813–1883) sowie gegen die Vorherrschaft der deutschen Musik auch in Frankreich dar.

Begriffsbestimmung

Der Begriff „Impressionismus“ leitet sich von dem lateinischen Wort „impressio“ ab, was mit „Eindruck“ übersetzt werden kann. Die Künstler der als Impressionismus bezeichneten Epoche versuchten, den momentanen „Eindruck“ und die Stimmung eines Ereignisses oder eines Gegenstandes wiederzugeben.

Die Bezeichnung Impressionismus wurde erstmals von dem französischen Kunstkritiker LOUIS LEROY (1886–1955) in der satirischen Zeitschrift „Le Charivari“ vom 23.04.1874 verwendet. Den Anlass gab die vorausgegangene Ausstellung der Maler

- ÉDOUARD MANET (1832–1883),

- CLAUDE MONET (1840–1926),

- PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841–1919),

- EDGAR DEGAS (1834–1917) u.a.

Ausgestellt wurde auch MONETs Gemälde „Impression – soleil levant“ (Impression – Sonnenaufgang, 1872). Diesen Titel fand LOUIS LEROY besonders lächerlich und nannte alle Künstler der Ausstellung in seinem Artikel nach dem gleichnamigen Bild „Impressionisten“. Mit diesem Titel wollte er sagen, dass diese Maler keine soliden Kenntnisse hätten und glaubten, dass ein bloßer momentaner „Eindruck“ (eine Impression) schon ein Bild sei.

Der Name „Impressionismus“ wurde also ursprünglich mit einer abschätzigen Bedeutung geprägt und zuerst auf eine neue Richtung in der Malerei bezogen. Die Maler dieser Stilrichtung versuchten ihre Eindrücke der stets wechselnden Erscheinungen von Licht, Farbe und Schatten in einer Art „Momentaufnahme“ wiederzugeben. Dabei verschwanden feste, klare und deutliche Formen. Die Farben gingen in feinsten Abstufungen ineinander über. Häufig wurden sie rein und unvermischt auf die Leinwand aufgetragen, so dass die Farbmischung erst durch das Auge vollzogen werden konnte. Insgesamt vermieden die Maler des Impressionismus dunkle Farben.

Unter dem Einfluss des Impressionismus in der Malerei entstand in der Literatur die neue Richtung des sogenannten Symbolismus (1890–1910).

Der Impressionismus in der Musik

In der Musik erscheint die Bezeichnung Impressionismus erstmals in den 1880er-Jahren. RENOIR berichtet 1882 über ein Gespräch mit RICHARD WAGNER (1813–1883), in dem von „Impressionisten der Musik“ die Rede gewesen sei. Um welche Komponisten es sich dabei handelte bzw. welche Aspekte der Musik damit gemeint waren, bleibt unklar.

Konkreter wird die Übertragung des Begriffs in die Musik 1887. In diesem Jahr kritisiert die Académie des Beaux Arts (Akademie der Schönen Künste von Paris) CLAUDE DEBUSSYs (1862–1918) Jugendwerk „Salut printemps“ (1882) als verschwommen und impressionistisch.

DEBUSSY ging es darum, die impressionistischen Farbwirkungen nachzuempfinden. Dabei spielen kontrastierende Klangkomponenten, bewegte Klangfarbenflächen und die verschwimmenden Grenzen einzelner Formelemente eine wesentliche Rolle. Die Epoche des musikalischen Impressionismus schließt sich also etwa ab 1880 an die Zeit der Romantik an.

In Frankreich bedeutete diese neue Stilrichtung eine bewusste Auflehnung gegen den starken Einfluss der deutschen Musik und insbesondere gegen die Übermacht WAGNERs. Anstelle einer schwülstigen, übersteigerten und gekünstelten spätromantischen Sprache erscheint im französischen Impressionismus eine sensible Musik der zart ausgedrückten Gefühle.

Musikalische Mittel des Impressionismus

Harmonik: Eines der wichtigsten musikalischen Mittel des Impressionismus ist die spannungslose Harmonik. Die traditionellen Formen der Kadenz lösen sich auf. Immer häufiger werden völlig unbezogene Akkorde nebeneinandergestellt. Außerdem entstehen neue Akkordkonstellationen. So finden sich

- Septakkorde als selbstständige Klänge,

- Nonen- und Undezimenakkorde sowie

- einfache Terzschichtungen, die Akkorde mit bis zu sechs Tönen entstehen lassen.

Die Dissonanzen der Akkorde werden nicht aufgelöst, sondern als Klangfarbe genutzt. Oft werden diese Akkorde in Quarten, Quinten oder Septen parallel verschoben. Bei einer solchen Parallelführung von Akkorden, die sich nicht in das herkömmliche System der Funktionsharmonik eingliedern lassen, spricht man von Mixturklängen. Sie sind typisch für die Musik DEBUSSYs und vermitteln den Eindruck „freien Schwebens“. Diese beschriebene Auflösung der strengen Tonalität bildet den Übergang zur Bitonalität und zur Polytonalität.

Melodik und Rhythmik: Auf melodischem Gebiet orientiert man sich an exotischen Melodietypen. Neben

- Dur und Moll werden deshalb vorrangig

- die Ganztonleiter,

- die Pentatonik und

- kirchentonale (modale) Wendungen

in die Melodienbildung einbezogen. Es entstehen ungewohnte Intervall-Verbindungen, die sich von der traditionellen Tonalität entfernen. Die Melodik ist gekennzeichnet durch fließende, gleitende oder auch in sich kreisende Melodiebewegungen. Derartige Melodien sind häufig nicht in sich geschlossen und dienen damit der Darstellung von „zerfließenden“ Klangfarben.

Durch Synkopierungen wird das Metrum und schließlich der Takt verschleiert, sodass es auch in rhythmischer Hinsicht zur Auflösung der Regelhaftigkeit kommt.

Form: An die Stelle prägnanter Themen oder traditioneller Formen tritt das beherrschende Stilmittel des Impressionismus: die Klangfarbe. Die formalen Konturen werden unscharf und zerfließen. Im Gegensatz zu den gewohnten Entwicklungsformen motivisch-thematischer Arbeit gewinnen Reihungsformen an Bedeutung. In diesem Zusammenhang seien noch einmal die engen in sich kreisenden Melodiebewegungen erwähnt. Je mehr die Musik in sich kreist, anstatt sich gerichtet fortzubewegen, umso wichtiger werden Wiederholungen. Sie wirken als Bestätigung und unterstützen die Abgrenzung kleinerer musikalischer Bausteine. In der impressionistischen Klangwelt DEBUSSYs wird das „Zweimal-Sagen“ geradezu ein Stilprinzip.

Besonders häufig gewählte Gattungsformen des Impressionismus sind

- das Prélude,

- die Arabeske,

- das Nocturne

u.a., deren regulärer Aufbau nach keinem vorgegebenen Muster verläuft. Hinzu kommen neuartige Bezeichnungen („Images“ = Bilder; „Estampes“ = Kupferstiche), die – gegenüber den fest gefügten „klassischen“ Formmodellen – die wechselnde formale Gestalt der Musikstücke hervorheben. Diese Instabilität unterstreicht die Tendenz zur Auflösung der Form.

Die spannungslose Harmonik trägt zusätzlich dazu bei, die Form zu verschleiern. Sie wird zumeist als unmittelbarer Farbwert genutzt und ermöglicht daher ein Verwischen der Konturen.

-

MODEST PETROWITSCH MUSSORGSKI (1839–1881) auf einem Gemälde von ILJA JEFIMOWITSCH REPIN aus dem Jahr 1881

A. Burkatovski, Rheinböllen

Die Wurzeln dieser neuen musikalischen Mittel finden sich in alten und fernen Kulturen, zum Beispiel in der asiatischen Musik. Hinzu kam die intensive Beschäftigung mit fremdländischer Folklore. Inspiriert wurden die Komponisten auch von der javanischen und russischen Musik, insbesondere durch MODEST PETROWITSCH MUSSORGSKI (1839–1881).

Instrumentation: Auch auf dem Gebiet der Instrumentation wurden bisher nicht verwendete Mittel gesucht, neue Klangfarben zu gestalten. In der besonders gepflegten Klaviermusik bevorzugten die Komponisten entweder sehr tiefe oder sehr hohe Lagen. Die höheren Töne lassen sich dabei mit der Aufhellung der impressionistischen Farbpalette vergleichen und die tieferen Töne mit den weniger verwendeten dunklen Farb„tönen“. Durch das Bestreben bestimmte Stimmungen darstellen zu wollen, erfuhr die Klaviertechnik eine starke Weiterentwicklung.

Besonders interessant wird die Instrumentation in der Orchestermusik. Durch die hier erreichten Klangfarben finden sich in diesem Bereich die stärksten Anlehnungen an die Malerei. Die Streicher erzielen einen zarten, aber dennoch vollen Klang. Dabei benutzen die hohen Streicher einen Dämpfer, während die tiefen Streicher ungedämpft für einen satten Ton sorgen. Dieser Klangteppich wird meist mit zwei Harfen unterstützt. Auf diesen behutsamen Untergrund setzen die impressionistischen Komponisten oft scharf akzentuierte charakteristische Bläserfarben. Doch auch die größten Steigerungen führen jedes Mal zum weichen Streicherklang zurück. Diese Klangballungen verschwimmen also wie die Farben in der Malerei in sanftere Klänge.

Zusätzlich werden auf der Suche nach neuen Möglichkeiten teilweise die verschiedensten Instrumente miteinander kombiniert, die dann aber gleichzeitig dieselbe Melodie (unisono) spielen.

Vertreter des Impressionismus

- Durch CLAUDE DEBUSSYs (1862–1918) Jugendwerk „Salut printemps“ (1886/1887) wurde der Begriff „Impressionismus“ in die Musik eingeführt. Er gilt als dessen Begründer und Hauptvertreter. Eigentlich treffen nur bei ihm die Charakteristika dieser neuen Stilrichtung in vollem Maße zu. Deshalb wird er oft als einziger Vertreter des musikalischen Impressionismus genannt.

- Aber auch der Franzose MAURICE RAVEL (1875–1937) schuf Werke mit impressionistischer Haltung. Im Gegensatz zu DEBUSSY werden bei seinen Kompositionen die harmonischen, rhythmischen und melodischen Umrisse deutlicher.

- Während durch OTTORINO RESPIGHIs (1879–1936) Sinfonische Dichtung „Fontane di Roma“ der musikalische Impressionismus über die Grenzen Frankreichs hinaus nach Italien gelangte, kam durch MANUEL DE FALLA (1876–1946) die neue Stilrichtung nach Spanien.

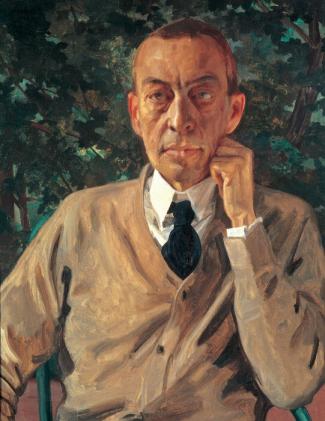

- In Russland waren es die Komponisten ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SKRJABIN (1872–1915) und SERGEJ WASSILJEWITSCH RACHMANINOW (1873–1943), die von der Musik des französischen Impressionismus Anregungen für eigene Werke aufnahmen.

-

SERGEJ WASSILJEWITSCH RACHMANINOW (1873–1943) auf einem Gemälde von KONSTANTIN ANDREJEWITSCH SOMOW aus dem Jahr 1925

A. Burkatovski, Rheinböllen

- Für Deutschland gelten FRANZ SCHREKER (1878–1934) und JOSEPH MARX (1882–1964) als die bedeutendsten Vertreter.

Nicht selten werden sämtliche Komponisten von klanglich-esoterischer und hoch-lyrischer Musik zwischen 1890 und 1930 ungenau als Impressionisten bezeichnet.

Einordnung in die Musikgeschichte

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurde die Vorherrschaft der deutschen Musik abgeschwächt. Bedeutende Impulse gingen von der Russischen Schule aus, die hauptsächlich durch

- PETER ILJITSCH TSCHAIKOWSKY (1840–1893),

- NIKOLAJ ANDREJEWITSCH RIMSKIJ-KORSAKOW (1844–1908) und

- MODEST PETROWITSCH MUSSORGSKI (1839–1881) repräsentiert wird.

-

NIKOLAJ ANDREJEWITSCH RIMSKIJ-KORSAKOW (1844–1908) auf einem Gemälde von ILJA JEFIMOWITSCH REPIN aus dem Jahr 1893

A. Burkatovski, Rheinböllen

FRANZ LISZT (1811–1886) sprach in diesem Zusammenhang begeistert vom Keim einer Erneuerung der Musik. Durch die russischen Komponisten wurden auch die Impressionisten inspiriert. Während die französische Musik lange Zeit auf Frankreich beschränkt war, fand sie mit dem impressionistischen Stil erstmalig Anhänger in anderen Ländern. Zwar griffen die Impressionisten ebenfalls die Stimmungen und die musikalischen Wurzeln der Romantik auf, doch wandten sie sich gegen den teilweise übertriebenen Pathos romantischer Komponisten.

Besonders deutlich wird diese antiromantische Haltung in der 1918 in Paris gegründeten Komponistengruppe „Les Six“ mit ihrem Oberhaupt ERIC SATIE (1866–1925). Sie will eine einfachere Musik, die nicht vom subjektiven Gefühl belastet ist. Mit diesen Zielen distanziert sich die Gruppe sogar von der spätromantischen Seite des Impressionismus. Die entscheidenden Ideen gingen also nicht mehr länger nur von deutschen und österreichischen Komponisten aus. Dennoch findet sich aber in ARNOLD SCHÖNBERGs (1874–1951) Zwölftontechnik (um 1920) wieder eine Neuerung von deutscher Seite, die die Musik der Folgejahre maßgeblich prägt.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Septakkorde

- PETER ILJITSCH TSCHAIKOWSKY

- Mixturklänge

- bewegte Klangfarbenflächen

- Synkopierungen

- Arabeske

- Impressionisten

- MANUEL DE FALLA

- CLAUDE MONET

- Arnold Schönberg

- Wiederholungen

- Stilrichtung

- Maler

- Kupferstiche

- Moll

- impressio

- Eindruck

- Bitonalität

- Form

- Quarten

- FRANZ LISZT

- Dur

- Estampes

- Ganztonleiter

- kreisende Melodiebewegungen

- Images

- SERGEJ WASSILJEWITSCH RACHMANINOW

- Funktionsharmonik

- Académie des Beaux Arts

- MAURICE RAVEL

- Akademie der Schönen Künste von Paris

- OTTORINO RESPIGHI

- Zwölftontechnik

- Gattungsformen

- LOUIS LEROY

- Pentatonik

- ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SKRJABIN

- Romantik

- Impressionismus

- ERIC SATIE

- Prélude

- Stimmung

- Quinten

- Septen

- CLAUDE DEBUSSY

- EDGAR DEGAS

- Instrumentation

- JOSEPH MARX

- Undezimenakkorde

- Terzschichtungen

- Nocturne

- PIERRE-AUGUSTE RENOIR

- Le Charivari

- Parallelführung von Akkorden

- spannungslose Harmonik

- MODEST PETROWITSCH MUSSORGSKI

- MONET

- Nonenakkorde

- Harmonik

- Akkordkonstellationen

- Malerei

- kirchentonale Wendungen