„Popularität“ als Konzept der Aufklärung

Der Begriff „Popularität“ kam in der europäischen Aufklärung auf und wurde zu einer Kategorie, die drei verschiedene Aspekte zugleich umfasste:

- „Gemeinverständlichkeit“ als Postulat bzw. Forderung (normatives Verständnis),

- „Volkstümlichkeit“ als tatsächliche Erscheinung (deskriptives Verständnis) und

- „Idealität“ als angestrebter Verbreitungsgrad von Ideen und Gedankengut bzw. ihre Materialisierung in Form von Texten oder Werken der Kunst und Literatur (programmatisches Verständnis).

Herausgebildet und inhaltlich besetzt wurde der Begriff in den Debatten und Schriften französischer und deutscher Philosophen der Aufklärung, wie DENIS DIDEROT (1713–1784).

Popularität als Konzept der Aufklärung

„Popularität“ im Sinne von „Gemeinverständlichkeit“ begann in den Debatten der Aufklärer unmittelbar vor der französischen Revolution eine wichtige Rolle zu spielen. So forderte der französische Philosoph DENIS DIDEROT (1713–1784) eine „philosophie populaire“, um das Gedankengut der Aufklärung dem Volk nahe zu bringen. Der Jenaer Philosoph KARL LEONARD REINHOLD (1758–1823) prägte 1789 im Zusammenhang damit den Begriff der „Popularphilosphie“. Er löste eine anhaltende Diskussion darüber aus, wer das „Volk“ als Adressat der Aufklärung eigentlich sei.

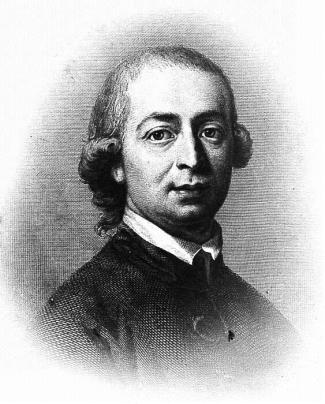

Bereits 1778/79 hatte JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744–1803) mit der Veröffentlichung einer Sammlung von „Volksliedern nebst untermischten Stücken“, die später unter dem Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ berühmt wurde, versucht, diese Frage zu beantworten. Ihm ging es darum, dem „Volk“ als obersten Souverän des angestrebten bürgerlichen Nationalstaates in seinen Liedern eine fassbare und anschauliche Form zu geben. Nicht ohne Absicht stehen in HERDERs Sammlung neben Volksliedern auch Verse namhafter Dichter, wie das berühmte „Abendlied“ (1779) von MATTHIAS CLAUDIUS (1740–1815), um – wie HERDER schrieb –

„einen Wink zu geben, welches Inhalts die besten Volkslieder sein und bleiben werden“.

Schon 1780 hatte Vater LEOPOLD MOZART (1719–1787) seinen Sohn WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) mit den Worten ermahnt:

„Ich empfehle dir bey deiner Arbeit nicht einzig und allein für das musikalische, sondern auch für das ohnmusikalische Publikum zu denken – du weist es sind 100 ohnwissende gegen 10 wahre Kenner, vergiß also das sogenannte populare nicht, das auch die langen Ohren kitzelt.“

-

JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744–1803)

Populäre Musik

In der in den 1780er-Jahren entstandenen und 1806 veröffentlichten Schrift „Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst“ von CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART (1739–1791) findet sich zum ersten Mal der Begriff „populäre Musik“. Wenig später war in einer viel gelesenen Schrift für „ästhetische Tonlieberhaber“ von populärer Musik als einer Musik die Rede, die

„jedermann verständlich und behaglich fällt“ (FRANZ VON BÖCKLIN, „Fragmente zur höhern Musik und für ästhetische Tonliebhaber“, 1811).

Die in der europäischen Aufklärung diskutierten Vorstellungen von „Popularität“ waren wesentlich ideologisch begründet und bezogen sich auf eine bestimmte Idee vom „Volk“ als ein Idealbild.

Mit der Ausweitung der Debatten auf das Feld von Kunst und Literatur wurde jedoch die kommerzielle Komponente – d.h. der Markt- und Verkaufsfaktor – immer wichtiger.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- LEOPOLD MOZART

- FRANZ VON BÖCKLIN

- kommerziell

- populäre Musik

- Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst“

- Kunst

- Popularphilosophie

- Literatur

- Stimmen der Völker in Liedern

- deskriptives Verständnis

- Popularität

- CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART

- Gemeinverständlichkeit

- Fragmente zur höhern Musik und für ästhetische Tonliebhaber

- KARL LEONARD REINHOLD

- Idealität

- WOLFGANG AMADEUS MOZART

- programmatisches Verständnis

- MATTHIAS CLAUDIUS

- europäische Aufklärung

- normatives Verständnis

- Volkslieder nebst untermischten Stücken

- Volkstümlichkeit

- DENIS DIDEROT

- Abendlied

- JOHANN GOTTFRIED HERDER

- philosophie populaire