Entwicklungsländer – Begriffe und Differenzierungen

Die Entwicklungsländer sind eine nicht einheitlich definierte Gruppe von Ländern, die im Vergleich zu den Industrieländern einen geringen Entwicklungsstand aufweisen. Für die Bezeichnung dieser Ländergruppe werden unterschiedliche Begriffe verwendet: Dritte Welt, Vierte Welt, Länder des Südens. Alle Begriffe sind jedoch mit Problemen behaftet. Die Einteilung der Entwicklungsländer nach Gruppen erfolgt nach bestimmten Kriterien: Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandprodukt und Pro-Kopf-Einkommen. Die Weltbank unterscheidet nach dem Hauptkriterium BIP Länder mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen.

Die Vereinten Nationen führten in den 1970er-Jahren für die Entwicklungsländer die Bezeichnungen „Less developed countries“ und „Least developed countries“ sowie „Most seriously affected countries“ nach bestimmten Merkmalen ein. Das UNDP nimmt eine differenzierte Gliederung nach dem Human Development Index (HDI) vor. Einige Entwicklungsländer sind Mitglieder der OPEC oder gehören bereits zu den Schwellenländern.

Für die im Vergleich zu den reichen Industrieländern des Nordens „armen“ Länder des Südens gibt es weder einheitliche Merkmale noch eine allgemein verbindliche Definition. Charakteristisch für diese nicht einheitlich definierte Gruppe von Ländern ist, dass sie einen geringen Entwicklungsstand aufweisen und nicht in der Lage sind, für große Teile der schnell wachsenden Bevölkerung grundlegende Existenzbedingungen zu sichern.

Allgemeine Merkmale der Entwicklungsländer

Kriterien der Zuordnung der Entwicklungsländer sind insbesondere:

- ein niedriges durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen,

- verbunden mit stark ungleicher Einkommensverteilung,

- geringe Produktivität der Arbeit,

- hohe Arbeitslosen- und Analphabetenquote,

- Unterernährung und schlechter allgemeiner Gesundheitszustand,

- unzulängliche Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation, Bildung, Gesundheit),

- dominierender traditioneller Wirtschaftssektor (vorrangige Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse),

- außenwirtschaftliche Abhängigkeit von wenigen Exportprodukten (vorwiegend Rohstoffe und landwirtschaftliche Güter) und damit vom Preisniveau des Weltmarktes,

- hohe Auslandsverschuldung.

Hinzu kommen spezifische

- soziodemographische (z. B. starkes Bevölkerungswachstum, große Wanderungsbewegungen in großstädtische Ballungsräume),

- ökologische (z. B. armutsbedingter ökologischer Raubbau an Tropenwäldern und Boden) und

- politische Merkmale (z. B. autoritärer und schwacher Staat, Korruption, viele gewaltsam ausgetragene Konflikte nach innen und außen u. a. aufgrund willkürlicher kolonialer Grenzziehungen).

Von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurden etwa 140 Staaten als Entwicklungsländer eingestuft, in denen drei Viertel der Weltbevölkerung leben. Sie erbringen jedoch nur ein Fünftel der Weltwirtschaftsleistung.

Begriffliche Vielfalt

Zur Bezeichnung dieser Ländergruppe werden unterschiedliche Begriffe verwendet:

- Entwicklungsländer,

- Dritte Welt,

- Vierte Welt,

- Länder des Südens.

Alle Begriffe sind jedoch mit Problemen behaftet.

- Entwicklungsländer ist der international gebräuchlichste Begriff. Er geht auf den offiziellen Sprachgebrauch internationaler Organisationen (Vereinte Nationen, IWF, Weltbank) zurück. Der Begriff ist jedoch sprachlich problematisch und birgt die Gefahr in sich, als Rückständigkeit, unterentwickelt oder nicht entwickelt interpretiert zu werden. Damit kann er für die Repräsentanten dieser Länder verletzend wirken. Zugleich wird unterstellt, dass sich diese Länder wirklich entwickeln. Fraglich ist allerdings, ob und wie sie sich entwickeln. Nicht jedes Entwicklungsland befindet sich tatsächlich auf dem Wege einer fortschreitenden Entwicklung. Es sind vor allem die Industrieländer, die sich am stärksten entwickeln und nicht die Entwicklungsländer. Angemessener erscheint die Bezeichnung weniger entwickelte Länder (less developed countries), die in den Sprachgebrauch der Vereinten Nationen eingegangen ist. Der Begriff Entwicklungsländer wirft darüber hinaus die inhaltliche Frage auf, was unter Entwicklung zu verstehen ist. Keinesfalls geht es um die Entwicklung der Kultur, denn viele Entwicklungsländer haben ältere Kulturen als Deutschland. Länder wie Ägypten, China, Korea, Jemen, Peru u. a. haben die jüngere europäische Kultur mit beeinflusst. Es geht vielmehr um wirtschaftliche, infrastrukturelle und soziale Entwicklung im Sinne des Aufholens eines Rückstandes. Hinzu kommen große wirtschaftliche und soziale Disparitäten innerhalb eines Landes und seiner Bevölkerung. Ungleiche Entwicklung zwischen der Hauptstadt und den peripheren Gebieten sowie große Unterschiede zwischen Arm und Reich müssen überwunden werden. Es ist nicht nur fragwürdig, sondern auch irreal, für alle Entwicklungsländer eine nachholende Entwicklung nach dem Vorbild der Industrieländer zu empfehlen. Einerseits fehlen in vielen Ländern dafür die notwendigen Voraussetzungen. Andererseits ist fraglich, ob angesichts wachsender Probleme in Industrieländern solche Entwicklungsmodelle als nachahmenswert betrachtet werden können.

- Dritte Welt ist ein sehr wertneutraler Begriff. Er geht auf die alte Drei-Welten-Einteilung aus der Epoche der Ost-West-Konfrontation zurück und ist vorwiegend unter politischem Aspekt entstanden. Danach wurden

– die kapitalistischen Industrieländer der „Ersten Welt“ und

– die sozialistischen Länder der „Zweiten Welt“ zugeordnet.

– Die damals blockfreien „südlichen“ Länder gehörten zur Dritten Welt. Das sind die seit der Entkolonialisierung unabhängigen Staaten, die sich als dritte Kraft in der Weltpolitik verstanden. Nach NOHLEN und NUSCHELER umfasst die Dritte Welt strukturell sehr heterogene Länder mit geringer Entwicklung der Produktivkräfte, die sich entsprechend gemeinsamer historischer Erfahrungen und Interessen politisch in verschiedenen Aktionseinheiten organisierten, um ihre wirtschaftlichen und politischen Ziele gegenüber den „reichen“ Ländern des Nordens durchzusetzen. Einige Autoren gliedern die ärmsten Länder der Dritten Welt noch als Teilgruppe der am wenigsten entwickelten Länder aus und bezeichnen sie als „Vierte Welt“. - Der eher geografisch orientierte Begriff des Südens bezieht sich vor allem auf die in der südlichen Hemisphäre der Erde gelegenen Länder. Diese Zuordnung ist jedoch ungenau, denn Länder wie Australien und Neuseeland gehören zu den westlichen Industrieländern.

Vor allem die Begriffe Entwicklungsländer und Dritte Welt sind in den internationalen Sprachgebrauch eingegangen und werden teilweise synonym verwendet.

Gliederungen der Entwicklungsländer

Der unterschiedliche Entwicklungsstand innerhalb der sehr heterogenen Gruppe der Entwicklungsländer hat zur Bildung verschiedener Untergliederungen geführt. Dabei ist es wichtig, genau die Bereiche und Maßstäbe zu bestimmen, die die Entwicklung bzw. den Entwicklungsstand kennzeichnen. Üblich ist, die Entwicklungsländer nach bestimmten Kriterien zu unterteilen:

- Bruttosozialprodukt (BSP),

- Bruttoinlandprodukt (BIP),

- Pro-Kopf-Einkommen (PKE).

-

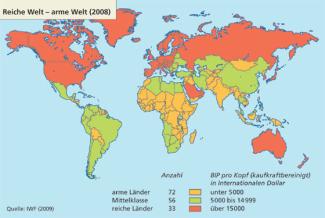

Reiche Welt - arme Welt

Gliederung der Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen gliedern die Entwicklungsländer nach dem BSP pro Einwohner und weiteren Merkmalen wie folgt:

- Less Developed Countries (LDC) umfasst „sich entwickelnde“ bzw. „weniger entwickelte Länder“ mit einem BSP/Einwohner unter 3 000 US-$.

- Least Developed Countries (LLDC) sind die ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder mit einem BIP/Einwohner unter 900 US-$ im Durchschnitt aus drei Jahren, einem Anteil der Industrieproduktion am BIP von weniger als 10 % und einer Analphabetenrate von höchstens 20 %.

Die Einstufung der Länder in die LLDC-Liste, die auf einen UN-Beschluss von 1971 zurückgeht, wird jährlich durch die UN-Generalversammlung vorgenommen. Dabei werden seit 1991 umfassendere Kriterien zugrunde gelegt, um Strukturelemente der Armut möglichst breit zu erfassen. Dazu gehören:

- niedriges Pro-Kopf-Einkommen,

- durchschnittliche Lebenserwartung,

- Ernährungssituation (Kalorienversorgung),

- Schulbesuch (Einschulungs- und Alphabetisierungsrate),

- Zahl der Erwerbstätigen, Arbeitslosen und Einwohner.

Gemessen wird an einem Index verschiedener Indikatoren wie

- ökonomische Stabilität,

- unzureichende Diversifikation der Wirtschaft (u. a. Anteil der Industrieproduktion und Dienstleistungen am BIP, Instabilität der landwirtschaftlichen Produktion, Exportorientierung der Wirtschaft, Bevölkerungszahl),

- kleine Staatsgröße (maximal bis 75 Mio. Einwohner, außer Bangladesh, da es bereits LDCC war, als dieses Kriterium eingeführt wurde).

Wenn mindestens zwei von drei Indikatoren erfüllt sind, kann der Wirtschafts- und Sozialrat der UN (ECOSOC) diese Länder in die Liste der LDCs aufnehmen. Darüber hinaus werden der Prozentsatz der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) am BIP und natürliche Voraussetzungen wie Anfälligkeit für Naturkatastrophen, Meereszugang oder geringe Bevölkerungszahl (unter 1 Mio.) bei der Einstufung berücksichtigt.

Die Länder, die diese Kriterien erfüllen, werden bei der Kreditvergabe durch die Weltbank bevorzugt und erhalten verschiedene Sonderkonditionen.

- Most Seriously Affected Countries (MASC) istdie Bezeichnung für die am schwersten betroffenen Länder. Diese durch die UN nach 1973 in Verbindung mit der starken Erhöhung der Erdölpreise definierte Ländergruppe ist gekennzeichnet durch

– ein niedriges PKE,

– hohen Anstieg der wichtigsten Importpreise im Vergleich zu den Exportpreisen,

– steigende Transport- und Transitkosten,

– geringe Exporterlöse,

– hohen Schuldendienst und

– geringe Währungsreserven.

Die Grenzen zwischen den LLDC- und MSAC-Ländern sind fließend.

- Landlocked Countries (LLC) erfasst Binnenländer ohne direkten Zugang zum Weltmeer, der sich als verschärfendes Merkmal sowohl für die LLDC als auch für die MASC erweist.

Gliederung der Weltbank

Die Weltbank gliedert alle Länder nach rein ökonomischen Kriterien. Die Einstufung im „Weltentwicklungsbericht 2003“ wird nach dem Hauptkriterium Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Einwohner vorgenommen. Das BNE misst die gesamte Wertschöpfung von Inländern aus inländischen und ausländischen Quellen. Es umfasst das BIP zuzüglich des Nettoübertragenen aus Primäreinkommen aus ausländischen Quellen. Es werden unterschieden:

- Low-Income Countries (LIC) mit einem niedrigen BIP/Einwohner

- Middle-Income Countries (MIC),

- High-Income Countries (HIC).

Zu den Ländern mit hohem Einkommen gehören:

- neben den Industriestaaten Europas, Nordamerikas, Australiens und Asiens (Japan, Israel) auch

- Erdöl exportierende Staaten mit relativ geringer Bevölkerungszahl (Brunei, Katar, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate) sowie

- Schwellenländer, die Industriegüter exportieren, z. B. Singapur und Hongkong.

Das BNP bzw. BSP/Einwohner ist als Wohlstandsindikator fragwürdig, weil er als statistischer Durchschnitt des Pro-Kopf-Einkommens nicht die ungleichen sozialen Einkommens- und Lebensverhältnisse widerspiegelt und die Verteilungsfrage ignoriert. Regionale Unterschiede werden verdeckt.

Gliederung der United Nations Development (UNDP) der Vereinten Nationen

Die UNDP nimmt eine differenziertere Gliederung der Entwicklungsländer vor und erstellt jährlich einen Human Development Index (HDI). Er ist orientiert an dem seit Mitte der 1990er-Jahre jährlich durch die Vereinten Nationen ermittelten Momentzustand der menschlichen Entwicklung. Der HDI berücksichtigt aus der Vielzahl möglicher Variablen zur Einschätzung drei Teilelemente:

- Lebenserwartung,

- Bildung und

- Lebensstandard.

| Komponenten | Indikatoren |

| Gesundheit | Lebenserwartung bei Geburt (Kindersterblichkeit und weitere Gesundheitsindikatoren) |

| Bildung | Alphabetisierungsrate von Erwachsenen,Gesamteinschulungsrate der Primar-, Sekundar- und tertiären Bildung |

| Lebensstandard | Prokopf-Einkommen in realer Kaufkraft (in Purchase Power Parities: PPP $) |

Die drei Teilelemente gehen jeweils zu einem Drittel in den HDI ein, wobei das Bildungsniveau nochmals unterteilt ist in

- Alphabetisierung (zwei Drittel) und

- Gesamteinschulungsrate (ein Drittel).

Für jeden Punkt wird eine Zahl zwischen 0 und 1 festgelegt. Für das entsprechende Land ergibt sich nach der Berechnung dann ein Wert zwischen 0 und 1.

Laut UNDP existiert eine weltweite Einteilung in vier Gruppen:

- Very high human development

(sehr hoher Entwicklungsstand)

HDI > 0,9; - High human development

(hoher Entwicklungsstand)

HDI > 0,8; - Medium human development

(mittlerer Entwicklungsstand)

HDI < 0,8 und > 0,5 ; - Low human development

(niedriger Entwicklungsstand)

HDI < 0,5.

Der HDI kommt der Gruppierung aller Länder nach ihrem Entwicklungsstand weitaus näher als der Indikator BSP. Die erfassten sozialen Indikatoren verdeutlichen die ungleiche Verteilung der Lebenschancen besser. Die Aussagekraft des HDI für den absoluten und relativen Entwicklungsstand der Länder ist allerdings begrenzt. Er gibt nur nationale Durchschnittswerte an. Er ist regional und gruppenspezifisch nicht detailliert genug. Hinzu kommen die eingeschränkte Verfügbarkeit international vergleichbarer Daten sowie die umstrittene Gewichtung der im Gesamtindex zusammengefassten Teilindikatoren. Die vom HDI ermittelte Rangfolge der Länder ist zweifelhaft, da viele Daten auf Schätzungen beruhen.

Besondere Staatengruppen

Dazu zählen die Schwellenländer oder Newly Industrializing Countries (NIC). Das sind jene Staaten, die sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung an der Schwelle zu einem Industriestaat befinden. Kriterien für die Einstufung als Schwellenland sind:

- Höhe des jährlichen Pro-Kopf-Einkommens (relativ hoch) und

- der Anteil der Industrie am BIP (relativ hoch).

Die Schwellenländer gehören zu den langfristigen Gewinnern der Globalisierung, weil sie sich am stärksten in die Weltwirtschaft integriert haben. Während die bevölkerungsarmen Ölländer am Persischen Golf ihren Reichtum ausschließlich der Ölrendite verdanken, haben die vier „Tiger-Staaten“ in Ost- und Südostasien durch eigene Anstrengungen den Industrialisierungsgrad einiger EU-Länder (Griechenland, Spanien, Portugal, Irland) erreicht und deren PKE teilweise übertroffen. Mit ihrer Strategie des exportorientierten Wachstums konnten sie erhebliche Vorteile aus der globalen Ausrichtung ihrer Wirtschaft ziehen und große Fortschritte auf dem Weg nachholender Entwicklung verzeichnen. Wirtschaftliches Wachstum steht jedoch nicht immer im Einklang

- mit sozialer und politischer Entwicklung – angefangen bei der Stellung der Frau bis hin zur Meinungsfreiheit – sowie

- dem Ausbau der Infrastruktur und

- der Entwicklung im Bildungsbereich.

Es existiert keine international verbindlich festgelegte Liste der Schwellenländer. Je nach den verwendeten Kriterien der Einstufung fällt die Zahl der Länder unterschiedlich aus.

Zu den wachstumsstärksten Schwellenländern gehören

- die asiatischen „Tiger-Staaten“

– Südkorea,

– Taiwan,

– Hongkong und

– Singapur und deren „zweite Generation“

– Thailand,

– Malaysia,

– Indonesien und die

– Philippinen,

- die „Jaguar-Staaten“ Lateinamerikas

– Argentinien,

– Brasilien,

– Chile,

– Mexiko und

– Venezuela,

- Israel, Türkei und Südafrika sowie

- die arabischen Erdöl exportierenden Länder (AEPEC)

– Saudi-Arabien,

– Kuwait,

– Vereinigte Arabische Emirate.

Ein Teil der Entwicklungsländer gehört zur Organization of Petroleum Countries (OPEC), dem Zusammenschluss der Ölausfuhrländer. Durch Erlöse aus Erdölexporten können diese Länder ihre Industrialisierung teilweise selbst finanzieren. Einige zählen bereits zu den Schwellenländern.

Die OPEC wurde 1960 gegründet und hat ihren Sitz in Wien. Wichtigstes Organ der gegenwärtig 11 Mitglieder ist die jährlich zweimal tagende Konferenz der Erdölminister.

Ziel der Organisation ist, die Erdölpolitik zu koordinieren und die Weltmarktpreise für Erdöl durch geregelte Fördermengen zu stabilisieren.

Mit wechselseitigem Erfolg hat die OPEC versucht, eine gemeinsame Preispolitik ihrer Mitglieder durchzusetzen.

1976 wurde ein Sonderfonds für Entwicklungshilfe eingerichtet (OPEC Fund for International Development). Sieben Mitglieder sind ebenfalls Mitglieder seit der 1968 bestehenden Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Staaten (AEPEC).

Internationale Zusammenschlüsse

Die Entwicklungsländer haben trotz aller Unterschiede stets versucht, ihre eigenen Interessen gegenüber einzelnen Industriestaaten und internationalen Organisationen möglichst gemeinsam zu artikulieren und durchzusetzen.

Neben einer Vielzahl regionaler politischer und wirtschaftlicher Kooperationsformen sind vor allem überregionale Zusammenschlüsse von Bedeutung:

Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM)

Aus der Weigerung vieler Länder, sich in den Ost-West-Konflikt einbinden zu lassen, entstanden seit Mitte der 1950er-Jahre Versuche, die Dritte Welt als eigenständigen Machtfaktor zu organisieren. Ansätze einer verstärkten politischen Zusammenarbeit zwischen afrikanischen und asiatischen Staaten (Konferenz von Bandung 1955) führten zur Bildung der Bewegung der Blockfreien Staaten (Non-Aligned Movement, NAM).

1961 fand in Belgrad die erste Gipfelkonferenz statt. Eine Führungsrolle übernahmen Jugoslawien unter JOSIP TITO, Ägypten unter GAMAL ABD EL NASSER und Indien unter JAWAHARLAL NEHRU. Die politischen Vorstellungen zielten auf

- eine Politik der friedlichen Koexistenz und der Unabhängigkeit gegenüber den Großmächten und Bündnissen in Ost und West (Nichtbeteiligung an Militärbündnissen) sowie

- die Unterstützung der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts hat die Bewegung der Blockfreien Staaten an Bedeutung verloren. Sie setzt sich seither vor allem ein

- für eine neue Weltwirtschaftsordnung,

- für militärische Abrüstung und

- die Verwendung der dadurch frei werdenden Mittel für Entwicklungsvorhaben.

Im Mittelpunkt des 13. Gipfeltreffens der NAM 2003 in Kuala Lumpur (Malaysia), an dem die Staats- und Regierungschefs aus etwa 60 der 117 Mitgliedstaaten teilnahmen, standen Probleme des Irak-Krieges, des Atomprogramms Nordkoreas und des Kampfes gegen den Terrorismus.

Gruppe der 77 (G 77)

Die Gruppe der 77 geht zurück auf die Erste Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), die 1964 in Genf stattfand. Ihr gehören 133 Entwicklungsländer (2000) an. China zählt zwar nach wirtschaftlichen Kriterien zu den Entwicklungsländern, ist aber nicht Mitglied der G 77.

Die wichtigsten Programme zur koordinierten Durchsetzung ihrer Interessen sind:

- die Charta von Algier (1967) über die wirtschaftlichen Rechte der Dritten Welt,

- das Arusha Programm (1979) zur kollektiven Eigenständigkeit und

- die Teheraner Deklaration (1991) über ein neues partnerschaftliches Verhältnis zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.

Die G 77 ist das entwicklungspolitische Sprachrohr der Entwicklungsländer bei den Vereinten Nationen. Wesentliche Forderungen sind der bessere Zugang zu den Weltmärkten, zu billigem Kapital und moderner Technologie, die Bereitstellung von jährlich mindestens 0,7 % des BIP der Industriestaaten für Entwicklungshilfe und Schuldenerlass. Auf der letzten Welthandelskonferenz (WTO) 2003 im mexikanischen Cancùn haben die Entwicklungsländer als Gruppe solidarisches Handeln bewiesen, indem sie den durch die Industrieländer in früheren Verhandlungsrunden (Doha/Katar 2001) versprochenen Abbau der Agrarsubventionen und besseren Zugang zu den Märkten eingefordert haben. Die Konferenz ist an den Interessengegensätzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern gescheitert.

Vertretungen der Gruppe der 77 befinden sich in Rom (FAO), Wien (UNIDO), Paris (UNESCO), Nairobi (UNEP) und in Form der Gruppe der 24 in Washington (IWF und Weltbank).

Gruppe der 24 (G 24)

Die 1971 gegründete Gruppe der 24 verfolgt das Ziel, die Interessen der Entwicklungsländer in Fragen der globalen Finanzmärkte und Entwicklungsfinanzierung zu koordinieren sowie in internationalen Finanzorganisationen (Weltbank, IWF) zu vertreten. Ihr gehören je acht Entwicklungsländer aus Afrika, Asien und Lateinamerika/Karibik an.

Gruppe der 15 (G 15)

Erfolgreichere Entwicklungsländer aus verschiedenen Regionen haben sich 1989 zusammengeschlossen, um die Süd-Süd-Kooperation zu fördern. Die Gruppe der 15 ging aus der Bewegung der blockfreien Staaten hervor. Sie versteht sich als Gegenstück zur Gruppe der 8 (G 8) der sieben wirtschaftlich stärksten Länder der Welt und Russlands. Im Dialog mit den Industrieländern strebt die G 15 mehr Mitsprache in weltwirtschaftlichen Fragen an. Zu den gegenwärtig 16 Mitgliedsländern gehören:

– Algerien,

– Argentinien,

– Ägypten,

– Brasilien,

– Chile,

– Indien,

– Indonesien,

– Iran

– Jamaika,

– Kenia,

– Malaysia,

– Mexiko,

– Nigeria,

– Senegal,

– Simbabwe

– Sri Lanka und

– Venezuela.

Gruppe der 20 (G 20)

Die Gruppe der 20 ist ein Zusammenschluss von Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Gründung erfolgte am 20. August 2003 im Vorfeld der fünften ministeriellen Konferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Cancún (Mexiko) im September 2003. Führende Mitglieder sind Brasilien, Indien, Volksrepublik China und die Türkei.

Die G20 behandelt vor allem Themen aus dem Bereich Landwirtschaft. Zentrales Anliegen ist die Durchsetzung der diesbezüglichen Agenden der Doha-Runde der WTO vom November 2001. Insbesondere fordern die in der G20 vertretenen Länder den Abbau von Agrarsubventionen und die Aufhebung von Importbeschränkungen für Agrarprodukte in Ländern wie den USA und in der Europäischen Union.

-

HDI-Rangfolge 2010

Suche nach passenden Schlagwörtern

- überregionale Zusammenschlüsse

- Ost-West-Konfontation

- Wirtschafts- und Sozialrat der UN

- Konflikte

- UNDP

- Weltwirtschaft

- Vierte Welt

- Low-Income Countries

- Pro-Kopf-Einkommen

- Welthandelskonferenz

- Organization of Petroleum Countries

- Vereinte Nationen

- Zweite Welt Arusha Programm

- Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

- LLDC-Liste

- Schwellenländer

- WTO

- Teheraner Deklaration

- MASC

- Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Staaten

- OPEC Fund for International Development

- LLC

- OPEC

- Landlocked Countries

- Tiger-Staaten

- ODA

- LDC

- Weltbank

- Länder des Südens

- Ölrendite

- nachholende Entwicklung

- LLDC

- United Nations Development

- Most seriously affected countries

- friedliche Koexistenz

- globale Finanzmärkte

- exportorientiertes Wachstum

- Süd-Süd-Kooperation

- OECD

- Ost-West-Konflikt

- traditioneller Wirtschaftssektor

- Least developed countries

- Konferenz von Bandung

- Middle-Income Countries

- Less developed countries