Internationale Migrationsregime

Unter Globalisierungsbedingungen sind Migrationsbewegungen kaum noch steuerbar. Sowohl die Akteure als auch die Ursachen und die Dynamik dieses Prozesses entziehen sich dem unmittelbaren staatlichen Einfluss. Deshalb bieten nur international konzipierte Strategien Aussicht auf Beherrschbarkeit. Die gegenwärtigen institutionellen Mechanismen reichen nicht aus, um die migrationspolitischen Maßnahmen innerhalb oder außerhalb des UN-Systems zu koordinieren. Notwendig ist ein neues internationales Migrationsregime, das auf drei Säulen ruht:

- einer politischen Absichtserklärung,

- einer Rahmenvereinbarung und

- einem einheitlichen Institutionsgefüge.

Zu dem derzeitigen Institutionsgefüge, das sich mit Migration befasst, gehört auch die 1951 gegründete IOM (International Organization for Migration). Deren Politik ist jedoch umstritten.

Globalisierung und Migration

Das internationale Migrationssystem, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat, ist angesichts komplexer neuer Probleme und Herausforderungen nicht geeignet, die globale Migration zu bewältigen.

In den Nachkriegsjahren wurden die Wanderungsströme als Angelegenheit eines oder zweier Staaten betrachtet, beispielsweise die Aufnahme der rund 12 Mio. Ost- und Volksdeutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien in West- und Ostdeutschland sowie in Österreich. Eine besondere internationale Übereinkunft war nicht nötig.

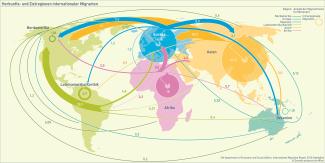

Unter den Bedingungen der Globalisierung haben Migrationsbewegungen ein solches Ausmaß angenommen (Bild 1), dass die Migrantenströme kaum noch steuerbar ist. Die Zahl der Migranten wird für 2050 auf 230 Mio. prognostiziert.

Sowohl die Akteure als auch die Ursachen und die Dynamik dieses Prozesses entziehen sich dem unmittelbaren staatlichen Einfluss. Aus der Kritik an der europäischen Zuwanderungspolitik wurde abgeleitet, dass ein globales Migrationsmanagement notwendig geworden ist. Um die weltweiten Wanderungsbewegungen zu kontrollieren, haben sich die Bestrebungen verstärkt,

- die vorhandenen Grenzregime technisch weiter zu vervollkommnen, um illegale Einwanderung zu verhindern,

- Migrationspolitik auf die Herkunfts- und Transitländer auszuweiten, um Migration vor Ort zu bekämpfen und Weiterwandern in die Industrieländer zu verhindern,

- umfangreiche Rückführungsprogramme aufzulegen, z. B. Kopplung von Entwicklungshilfe oder Handelsabschlüssen an die Rückführung von Migranten.

Dahinter steckt vor allem das Bestreben, wirtschaftliche und bevölkerungspolitische Interessen in Übereinstimmung zu bringen.

-

Migration weltweit

UN Department of Economic and Social Affairs: International Migration Report 2015 Highlights, (c) Demokratiezentrum Wien 2015

Grundlagen eines internationalen Migrationsregimes

Gegenwärtig sind verschiedene weltweit agierende Institutionen und Agenturen für die internationale Migration sowie für Flüchtlingsbewegungen zuständig. Die vorhandenen institutionellen Mechanismen reichen jedoch nicht aus, um die migrationspolitischen Maßnahmen innerhalb oder außerhalb des UN-Systems zu koordinieren. Dadurch werden die Beziehungen zwischen Bevölkerungsbewegungen und anderen globalen Fragen wie Entwicklungshilfe, Bevölkerungsplanung und Umweltschutz nur unzureichend berücksichtigt. Bei dem ständigen Druck zu grenzüberschreitender Wanderung zum einen und der vollständigen Liberalisierung von Wanderungen könnte ein neues internationales Migrationsregime helfen,

- den wachsenden Migrationsdruck zu entschärfen,

- die Wanderungen geordneter und berechenbarer zu gestalten und

- die Entsende- wie Aufnahmeländer zu befähigen, Nutzen daraus zu ziehen.

Nach einem Bericht von BIMAL GHOSH an die Commission on Global Governance aus dem Jahr 1995 sollte das neue internationale Migrationsregime auf drei Säulen ruhen:

- einer politischen Absichtserklärung, in der sich die Staaten zu politischen Zielen verpflichten,

- einer Rahmenvereinbarung, die ermöglicht, daraus gemeinsame Prinzipien und Kriterien für nationale, bilaterale und multilaterale Maßnahmen abzuleiten,

- einem einheitlichen Institutionsgefüge, das gemeinsames internationales Handeln sichert.

1. Gemeinsame politische Ziele

Gemeinsame politische Ziele einer internationalen Migrationspolitik sollten sein:

- die Migration in den Herkunfts- und Zielländern leichter zu steuern und produktiver zu gestalten,

- die Freiheit des Einzelnen und der Familien zu gewährleisten, selbst über Verbleib oder Abwanderung zu entscheiden,

- erzwungene Auswanderung oder Flucht zu verhindern.

Die bisher existierenden internationalen Instrumente für den Umgang mit Migration und Flucht stehen vor allem in Verbindung mit Menschenrechtsabkommen und dem humanitären Völkerrecht. Sie regulieren zwar wichtige Wanderungsaspekte, sind jedoch kein ausreichendes Instrumentarium, um eine international harmonisierte Migrationspolitik zu gewährleisten.

2. Elemente eines Rahmenabkommens

Die neue Politik muss in einem internationalen Rahmenabkommen verankert sein, das die Entsende- und Aufnahmestaaten verpflichtet, durch koordinierte Maßnahmen entsprechende Bedingungen für geordnete Migration zu schaffen. Darin eingeschlossen sind geregelte Arbeitskräftewanderung ebenso wie kulturelle Bereicherung und wirksamer Schutz und Unterstützung für Migranten, Flüchtlinge und Asylsuchende.

Als grundlegende Anforderungen an ein solches Rahmenabkommen könnten gelten:

- der Kampf gegen die ökonomischen Migrationsursachen, z. B. Maßnahmen zur Arbeitsplatzbeschaffung und Bevölkerungsplanung sowie Verringerung der Sogwirkung der Industrieländer;

- der Schutz der Menschen- und Minderheitenrechte;

- spezielle Richtlinien für geordnete Migration, die den Bedürfnissen der Länder entsprechen;

- zeitlich befristete Migrationsbewegungen, z. B. für Fachkräfte und Akademiker;

- Richtlinien für den Umgang mit illegaler Einwanderung in Zusammenarbeit zwischen Entsende- und Aufnahmeländern, einschließlich der koordinierten Überwachung der nationalen Grenzen;

- besondere Unterstützung für Rückkehrwillige.

3. Institutioneller Rahmen

Ein institutioneller Rahmen ist nötig, um die öffentliche Unterstützung für die vereinbarten politischen Ziele zu mobilisieren, die allgemeinen Prinzipien, Standards und Kriterien für ihre Umsetzung zu entwickeln und deren Überwachung zu gewährleisten.

Das bisherige Institutionengefüge, die Programme und umfangreichen Einzelaktivitäten, die sich gegenwärtig mit Migration befassen, sind äußerst vielfältig. Dazu gehören:

- Institutionen der Vereinten Nationen wie die UN-Generalversammlung, die Bevölkerungsabteilung des UN-Department for Economic and Social Information and Policy Analysis (DESIPA) und das Entwicklungsprogramm der UN (UNDP);

- Sonderorganisationen der UN, die im Bereich der Migration tätig sind, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die sich um Arbeitsmigranten und ihre Familien kümmert;

- die International Organization for Migration (IOM), die Migranten durch Transport- und Hilfsprogramme unterstützt und verschiedene Programme entwickelt, z. B. zur Rückführung und Wiedereingliederung qualifizierter Migranten;

- verschiedene zwischenstaatliche Organisationen auf globaler, regionaler und subregionaler Ebene.

Rolle der IOM

Die 1951 von den westlichen Alliierten gegründete IOM (International Organization for Migration) ist gegenwärtig das bedeutendste Instrument globaler Bevölkerungspolitik und weltweiter sozialer Kontakte. Sie versteht sich als Dienstleistungsanbieterin und Politikentwicklerin hinsichtlich des Migrationsmanagements sowie der Kontrolle und Rückführung im Dienste der Mitgliedsländer sowie der Länder mit Beobachterstatus. Die Organisation verfügt über ein umfassendes Kontroll- und Arbeitsnetz in allen migrationsrelevanten Regionen der Erde. Ähnlich dem IWF (Finanzen) und der WTO (Waren) ist die IOM (Menschen) heute eine Organisation, um Migrationsbewegungen zu steuern. Bisher hat sie in die Geschicke von etwa 11 Mio. Menschen eingegriffen. Schwerpunktregionen ihrer Tätigkeit sind Osteuropa, der Balkan, der Kaukasus und Zentralasien.

Zu den zentralen Aufgabengebieten gehören

- die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern oder Bürgerkriegsflüchtlingen,

- die gezielte Anwerbung von Fachkräften und

- der Aufbau von Migrationsregimen.

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Einwanderung

- International Organization for Migration

- IWF

- Entwicklungsprogramm der UN

- UNDP

- Internationale Arbeitsorganisation

- Flüchtlinge

- Migrationspolitik

- Vereinte Nationen

- Commission on Global Governance

- Rahmenabkommen

- zwischenstaatliche Organisationen

- WTO

- IOM

- Menschenrechte

- Globalisierung

- Amnesty International

- Schengener Abkommen

- UN-Generalversammlung

- globale Migration

- ILO

- Migranten

- Bevölkerungsabteilung des UN-Department for Economic and Social Information and Policy Analysis

- BIMAL GHOSH

- Völkerrecht

- Sonderorganisationen

- internationales Migrationsregime

- Institutionen

- Asylanten

- Migrationsbewegungen

- europäische Zuwanderungspolitik

- globales Migrationsmanagement

- DESIPA