Medien als vierte Gewalt

Deutschland gilt als Ursprungsland der Zeitung. Im internationalen Vergleich ist die gegenwärtige Presselandschaft äußerst vielfältig. Nach dem Ersten Weltkrieg kam der Rundfunk und nach dem Zweiten Weltkrieg das Fernsehen hinzu, die das Zeitalter der Massenkommunikation eröffneten.

An der Spitze der öffentlichen Meinungsbildung stehen nach wie vor die großen überregionalen Tageszeitungen. Die meisten auflagenstarken Tageszeitungen und Zeitschriften kommen aus den vier Konzernen Bertelsmann, Springer, Bauer und Burda, die zugleich auch privat-kommerziellen Rundfunk betreiben. Das Fernsehen als das Leitmedium der Massenkommunikation ist privat und öffentlich-rechtlich organisiert (duales System).

Presse, Hörfunk und Fernsehen sind Massenmedien, da sie sich über ein technisches Mittel an ein anonymes Publikum wenden, das aus einzelnen Personen besteht. Die Kommunikation verläuft einseitig (Massenkommunikation), wenngleich die Sender von den Empfängern auch Antworten erhalten können (Leserbriefe, Telefonate, Fernsehauftritte).

Das Internet ermöglicht auch den direkten Nachrichten- und Meinungsaustausch zwischen Einzelpersonen (individuelle Kommunikation).

Funktionen der Massenmedien

Das politische System der Demokratie schreibt den Massenmedien verschiedene zentrale Funktionen zu. Sie sollen

- so vollständig, sachlich und verständlich wie möglich über das öffentliche Geschehen berichten (Informationsfunktion);

- ein Forum sein für die freie und offene Diskussion der Fragen von öffentlichem Interesse und durch eigene Kommentierung an der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung mitwirken (Meinungsbildungsfunktion);

- sich an der Kontrolle der Politik beteiligen, indem Missstände, zum Beispiel des Ämtererwerbs und der Amtsführung, aufgedeckt und kritisiert werden; ferner auch auf Missstände in Gesellschaft und Wirtschaft aufmerksam machen (Kritik- und Kontrollfunktion).

Unterhaltung und Bildung gehören ebenfalls zu den wichtigen Aufgaben. Die Funktion der Unterhaltung liegt weder in der wahren Information noch in der Provokation von Meinungsbildung durch Kommentierung, sondern im Angebot von emotional gehaltenen Inhalten. Sie sollen Zerstreuung, Spaß, Entlastung bewirken oder auch Wirklichkeitsflucht (Eskapismus). Der Wettbewerb im dualen Rundfunksystem um Einschaltquoten und Anzeigen fördert den Trend, Informationen „immer mehr auf dem Rücken eingängiger Unterhaltung“ (KLAUS MERTEN, 1999) zu transportieren. Mischformen, wie das Infotainment – Information plus Entertainment, – sind gefragt.

Inwieweit Medien die Funktionen der Information, Meinungsbildung, Kritik und Kontrolle tatsächlich wahrnehmen, hängt nicht nur von den Journalisten, Redaktionen und Intendanten ab, sondern auch von den politischen, rechtlichen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen. In Deutschland ist ihre besondere Rolle mit der Aufgabe als vierte Gewalt im politischen System umschrieben worden. Sie beobachte, kritisiere und kontrolliere die anderen drei Gewalten

- der Gesetzgebung,

- Regierung und

- Rechtsprechung

und verweise Machtanmaßungen in die Grenzen. Die Massenmedien sind faktisch ein Teil der gegenseitigen Kontrolle der politischen Gewalten.

Arbeitsgrundlagen

Das Wirken der Massenmedien in Politik und Öffentlichkeit gründet sich auf das Grundrecht der Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt“ (Art. 5 Abs. 1 GG).

Das Bundesverfassungsgericht hat das Grundrecht weitergehend interpretiert:

„Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt“ (BverfG, 1958).

„Eine verantwortliche Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung des Volkes setzt voraus, dass der Einzelne von den zu entscheidenden Sachfragen, von den durch die verfassten Staatsorgane getroffenen Entscheidungen, Maßnahmen und Lösungsvorschlägen genügend weiß, um sie beurteilen, billigen oder verwerfen zu können“ (BverfG, 1977).

Den rechtlichen Rahmen bilden ferner:

- die Presse- und Mediengesetze (privates Radio und Fernsehen) der Länder

- und der Rundfunkstaatsvertrag der Länder (öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen) von 1994.

Redaktionssatzungen und der frei vereinbarte Pressekodex des Deutschen Presserates samt Beschwerdeausschuss ermöglichen die journalistische Selbstkontrolle:

„Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse“ (Art. 1 Pressekodex).

Nach einer Zusammenstellung des Kommunikationswissenschaftlers STEPHAN RUSS-MOHL umfassen die Qualitätskriterien des Journalismus:

- Komplexitätsreduktion: Vereinfachung bei Faktentreue;

- Objektivität: Faktentreue, angemessene Auswahlregeln, Trennung von Nachricht und Meinung, Vielfalt der Blickwinkel, Fairness und Ausgewogenheit, Hintergrund;

- Transparenz: Offenlegung der Bedingungen der Berichterstattung, Quellenkritik;

- Aktualität: Neuigkeit, Wichtigkeit des Themas;

- Originalität: Lese-, Hör- und Sehanreize, Eigenrecherche.

Die Massenmedien sind auf Informationen angewiesen, um die ihnen zugeschriebenen Funktionen erfüllen zu können. Die Pressegesetze der Länder verpflichten deshalb die Verwaltungen zu Auskünften. Durch das Zeugnisverweigerungsrecht (§ 53 Strafprozessordnung) und das Auskunftsverweigerungsrecht (§ 55 Strafprozessordnung) ist es Journalisten möglich, vor Gericht Aussagen über Informanten zu verweigern. Ergänzend sind die Redaktionen vor Beschlagnahme durch Strafverfolgungsbehörden geschützt (Redaktionsgeheimnis).

Konfliktreich und kompliziert sind die Begrenzungen der Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit durch den gesetzlich verbürgten Schutz der persönlichen Ehre, der Persönlichkeit, des Unternehmens und des Staates. Alle Begrenzungen dürfen den Wesensgehalt der Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit nicht antasten. Im Einzelfall führt dies zur meist gerichtlichen Abwägung zwischen verschiedenen Rechtsgütern. Umstritten ist beispielsweise, wo die geschützte Privatsphäre von Prominenten der Politik, des Sports und des Showgeschäfts beginnt. Bei Missbrauch der Pressefreiheit haben davon betroffene Personen das Recht auf Gegendarstellung (seit BVerfG-Urteil von 1998 sogar auf den Titelseiten der Presse).

Bevölkerung – Politik – Medien

In der modernen Demokratie verteilen sich die politischen Kräfte nicht nur auf wählendes Volk und gewählte Politiker sowie hohe Beamtenschaft, sondern drittens auf die Gruppe der ca. 60 000 hauptberuflichen Journalisten. Politiker, Journalisten und Bürger sind durch politische Kommunikation miteinander verbunden. Jedoch ist nicht jede durch Medien veröffentlichte Meinung auch schon öffentliche Meinung. Ein politisch produktives Verhältnis zwischen Bevölkerung, gewählter politischer Führung und den Medien (Bild 1) setzt deren weit gehende Unabhängigkeit voraus, um Vorherrschaft einer Seite zu vermeiden (Hegemonie der Meinungsbildung). Dies gilt auch gegenüber wirtschaftlicher Einflussnahme, zum Beispiel auf dem Wege über die Konzentration von Medien in einem privaten Unternehmen. Aus Sicht der Demokratie ergeben sich einige zentrale Fragen an das Verhältnis in der Praxis:

- Erfüllen die Medien ihren Beitrag zur Berichterstattung, Meinungsbildung und insbesondere zur Kritik und Kontrolle?

- Reicht ihr Wirken, damit die Staatsbürger ein „hohes Maß von kritischem Wahrnehmungsvermögen“ (DOLF STERNBERGER) auszeichnet?

- Ist Politik nur als „medialisierte“ Politik möglich?

- Umgekehrt: Instrumentalisieren und kontrollieren Staat und insbesondere die Parteien die durch Medien vermittelte politische Kommunikation?

- Bevorzugen die Massenmedien die Interessen und Werte bestimmter Gruppen, die damit in eine dominante Position (Meinungshegemonie) gelangen und die offene pluralistische Meinungsbildung einschränken?

Generell herrscht die Ansicht vor, Presse, Radio und Fernsehen erfüllen ihre Funktionen. Kritisiert wird, die Unterhaltung stände beim privat-kommerziellen Radio und Fernsehen so sehr im Vordergrund, dass kaum noch Beiträge zu den demokratisch wichtigeren Funktionen übrig blieben. Entsprechend liegen Information, Meinungsbildung, Kritik und Kontrolle in erster Linie bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie tragen die Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen, Bildung, Kultur und Unterhaltung, haben zugleich im Wettbewerb mit den privaten Sendern ihren Unterhaltungsteil gestärkt.

Kritisch wird die in Deutschland übliche Nähe von Journalisten und Politikern gesehen. Diese behindere die Medien vor allem bei komplexeren Themen, wie der Renten- oder Gesundheitsreform, in ihrer Kontrollfunktion. Allgemein wird der Trend zur Medialisierung der Politik beobachtet und als Schwächung der eigenständigen Funktionsweise der Politik verstanden. Medialisierung meint die Anpassung der Politik an die Funktionsweisen der Medien (Logik der Medien):

- hohe Geschwindigkeit der Berichterstattung,

- Bevorzugung von Themen mit hohem „Nachrichtenwert“,

- Bevorzugung von Darstellungsformen, die die Aufmerksamkeit des Publikums steigern, zum Beispiel Politik dargestellt in tagtäglich moderierten Gesprächsrunden (talkshows), als Wettbewerb zwischen Personen und nicht auch zwischen Interessen, Werten und Lösungsstrategien.

Politische Prozesse und gesellschaftliche Diskurse dagegen brauchen Zeit, Gedächtnis und Kontinuität. Vor allem Parteien in Regierung oder Opposition sind es, die im Streit über Probleme, Werte und Interessen mehrheits- und begründungsfähige politische Entscheidungen hervorbringen (Logik der Politik). Trotz der unterschiedlichen Funktionsweisen treffen sich Politik und Medien dort, wo sie sich beide um die Aufmerksamkeit beim Massenpublikum bemühen.

Der Medialisierung der Politik steht der Einfluss der Politik auf die Medien entgegen. In der Demokratie taugen Zensur und Bestechung nicht als Kontrollmöglichkeiten. Politischer Einfluss erfolgt dennoch, und zwar über:

- Entscheidungen von Regierung und Parlament zum Presse- und Kommunikationsrecht;

- institutionelle Vertretung der Parteien in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Rundfunk- und Verwaltungsräte), von dort aus Einfluss auf Personalauswahl und Organisation sowie fortlaufende Sendekritik;

- direkte und kontinuierliche Beteiligung der Politik an den Sendungen und Veröffentlichungen in den Massenmedien.

Besonders durch das direkte Auftreten der Politiker auf den entscheidenden medialen Foren gesellschaftlicher Kommunikation bleibt das Verhältnis zwischen Medien und Politik im Gleichgewicht.

Historisches

| 1650 | erste Tageszeitung der Welt erscheint in Leipzig („Einkommende Zeitungen“) |

| 1848 | Frankfurter Nationalversammlung proklamiert Freiheit der Presse |

| 1874 | Reichspressegesetz untersagt Zensur, erlaubt gesetzliche Presseeinschränkungen |

| 1914-1918 | Pressezensur |

| 1919 | Weimarer Verfassung enthält Pressefreiheit als Grundrecht |

| 1923 | regelmäßige Rundfunknachrichten aus dem Berliner Vox-Haus |

| 1933–1945 | zentrale Lenkung der Massenmedien |

| 1945–1949 | Besatzungsmächte regeln Presse und Rundfunk |

| 1949 | Grundgesetz enthält Pressefreiheit als Grundrecht |

| 1949–1989 | zentrale Lenkung der Massenmedien in der DDR |

| 1950 | Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD gegründet) |

| 1961 | Verbot von regierungsnahem Fernsehen durch BverfG, Staatsvertrag der Bundesländer zur Gründung des Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) |

| 1984 | Einführung des privat-kommerziellen Rundfunks (Radio und Fernsehen) |

| 1987, 1991, 1996 | Bundesländer regeln das duale System von öffentlich-rechtlichem und privat-kommerziellem Rundfunk |

Glossar

- mediatisierte Politik: umformende Vermittlung von gesellschaftlichen Interessen in Politik; daran sind neben Massenmedien auch Parteien, Verbände, Initiativen beteiligt

- Mediokratie: Das Volk als Souverän hat abgedankt und sich unter die direkte Herrschaft der Medien begeben.

-

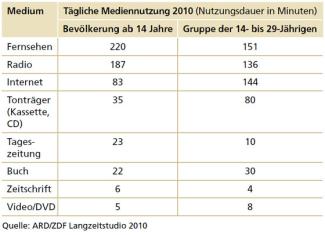

Tägliche Mediennutzung 2010

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Pressekodex

- Massenkommunikation

- Gesetzgebung

- mediatisierte Politik

- Komplexreduktion

- Parteien

- Massenmedien

- Unterhaltung

- Grundgesetz

- Informationsfreiheit

- Mediokratie

- Kontrolle

- duales System

- Fernsehen

- Logik

- Meinungshegemonie

- politische Kommunikation

- Film

- Mediengesetze

- Wirklichkeitsflucht

- Sender

- Demokratie

- Vierte Gewalt

- Pressefreiheit

- Meinungsfreiheit

- Journalismus

- Zensur

- Öffentlichkeit

- Staat

- Grundrecht

- Zeugnisverweigerungsrecht

- politisches System

- Politiker

- Deutscher Presserat

- Redaktionsgeheimnis

- Redaktionssatzung

- Rundfunkstaatsvertrag

- Zeitung

- Meinungsbildung

- Hörfunk

- Regierung

- Objektivität

- Eskapismus

- Pressegesetze

- Rechtsprechung

- Originalität

- Publikum

- privat-kommerziell

- Bildung

- Medialisierung

- Aktualität

- Gegendarstellung

- öffentliche Meinung

- Öffentlich-rechtlich

- Infotainment

- Transparenz

- Bundesverfassungsgericht