Aufgaben und Rolle des Bundesverfassungsgerichts

Im Aufbau der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland nimmt die Verfassungsgerichtsbarkeit eine besondere Stellung ein.

Das Bundesverfassungsgericht wurde von der verfassungsgebenden Versammlung als übergeordnete Rechtsinstanz zum umfassenden Schutz des Rechtsstaates eingerichtet (Rechtssicherheit für den Bürger, Verhinderung der Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien durch den Staat). Neben den anderen Staatsgewalten ist es ein selbstständiges und unabhängiges Verfassungsorgan, das keiner anderen Behörde untersteht.

Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wendet nicht gesetzliche Vorschriften auf den Einzelfall an, sondern es hat die Aufgabe, das gesamte staatliche Handeln einschließlich der Gesetzgebung an den Normen des Grundgesetzes und des Rechtsstaates zu messen. Grundsätzlich wird es nicht von sich aus tätig, sondern eröffnet ein Verfahren nur auf Antrag eines Dritten (z. B. Bürger, Bundestag, Gemeinde, Gericht).

Die wichtigsten Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes sind:

- Verstöße gegen die Verfassung zu unterbinden (Verfassungsbeschwerden, Normenkontrolle),

- Rechtsnormen im Prozess der Rechtsprechung durch Interpretation festzulegen und „fortzubilden“ (= weiter zu entwickeln).

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes sind für alle staatlichen Organe verbindlich („Letztentscheidungsinstanz“ der Rechtsprechung).

Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts

Die Macht des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich aus der Fülle seiner Kompetenzen und ihrer Bedeutung für den politischen Prozess: Regierung und Parlament sind an die Verfassung gebunden und können vom Bundesverfassungsgericht in die Schranken gewiesen werden z. B.

- durch Nichtigkeitserklärungen von Rechtsnormen,

- Feststellung der Unvereinbarkeit einer Norm mit dem Grundgesetz,

- Ermahnung zur verfassungskonformen Änderung von Gesetzen.

Die Rechtsprechung des BVerfG umfasst vier große Bereiche (Art. 93 GG):

- Verfassungsbeschwerden,

- Normenkontrolle,

- Verfassungsstreitigkeiten zwischen staatlichen Organen,

- Schutz von Demokratie, Rechtsstaat und Verfassung.

Die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde wurde 1969 durch Grundgesetzänderung in die Verfassung aufgenommen (Art. 93 Abs. 1 GG), um die Rechte des Bürgers verstärkt zu schützen: Jeder Bürger kann Verfassungsbeschwerde einlegen, wenn er sich durch öffentliche Akte in seinen Grundrechten persönlich verletzt glaubt. Ein zuständiger Ausschuss von Richtern prüft die Berechtigung von Verfassungsbeschwerden (z. B. Einhaltung von Fristen, Zuständigkeit) und entscheidet, ob ein Verfahren eingeleitet wird. Um einer Überlastung des Gerichts entgegenzuwirken, muss der vorherige Rechtsweg aber im Allgemeinen erst ausgeschöpft sein (Klage bei Gerichten der unteren Instanzen). Um zu verhindern, dass die Bürger missbräuchlich eine Verfassungsbeschwerde erheben, wurde eine „Missbrauchsgebühr“ eingeführt (die aber nur selten verhängt werden muss).

Das Arbeitsvolumen des Gerichts hatte sich in den 1990er-Jahren seit 1954 verzehnfacht, was vor allem an den wachsenden Verfassungsbeschwerden liegt, die den größten Anteil an den Verfahren ausmachen (etwa 5 000 jährlich), wobei etwa 97 % als unzulässige oder unbegründete Beschwerden erst gar nicht zur Entscheidung angenommen werden. Die Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts können die Anzahl der Klagen eindämmen (wie z. B. 1990 zum Asylrecht), aber auch wieder neue Klagen auslösen (im Fall ungenauer Entscheidungen).

Insgesamt ist der Anteil der erfolgreichen Verfassungsbeschwerden gering (ca. 1–2 %). Nur in wenigen Fällen werden Gesetze für nichtig erklärt, Gerichtsentscheidungen oder Verwaltungsakte aufgehoben.

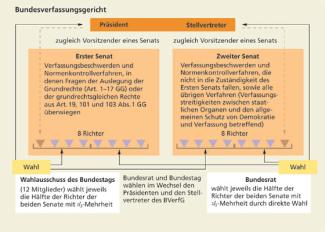

Aufbau des Bundesverfassungsgerichts

Bundestag und Bundesrat benennen und wählen den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und die Richter der Senate nach festgelegten Verfahren.

Der Erste Senat (der so genannte „Grundrechtesenat“) behandelt Normenkontroll- und Verfassungsbeschwerdeverfahren, die vor allem Art. 1-17 GG betreffen. Der Zweite Senat (der so genannte „Staatsrechtssenat“) ist zuständig für Normenkontroll- und Verfassungsbeschwerdeverfahren aus den Bereichen

- öffentlicher Dienst,

- Wehr- und Ersatzdienst,

- Straf- und Bußgeldverfahren,

- Strafvollzug,

- Konflikte zwischen Staatsorganen,

- Parteiverbote und

- Wahlbeschwerden.

Bundesverfassungsrichter dürfen weder Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung noch entsprechenden Landesorganen angehören, werden für einen bestimmten Senat gewählt und können das Amt maximal 12 Jahre übernehmen. Sie sind meist Professoren der juristischen (= rechtswissenschaftlichen) Fakultäten und vertreten ein spezifisches Fachgebiet (z. B. Familien-, Asylrecht).

In der Zusammensetzung der Senate sind die parteipolitischen Neigungen der Richter nicht immer ausgeglichen; die Gefahr der politischen Einseitigkeit wird dadurch verringert, dass die erforderlichen Mehrheiten bei der Richterwahl die Parteien zur Einigung zwingen und auch der jeweiligen Opposition starken Einfluss einräumen. Die komplizierten Proporzregelungen setzen dem parteipolitischen Einfluss Grenzen (Gleichgewicht der Parteien, der Einstellungen zum Föderalismus/Zentralismus, der Konfessionen und Regionen).

Rechtsprechung zwischen Recht und Politik

Als unabhängige Instanz hat sich das Bundesverfassungsgericht selbst den Grundsatz der richterlichen Selbstbeschränkung auferlegt, d. h. der „Verzicht, Politik zu treiben“ (BVerfGE 36, 14). Als richterlicher „Hüter der Verfassung“ will es als unabhängiges, überparteiliches Organ der Rechtspflege wirken, nicht als politisches Organ.

Gerade Verfassungsrichter müssen jedoch häufig Grundsatzentscheidungen treffen, die tief in gesellschaftspolitische Zusammenhänge eingreifen, den politischen Gestaltungsraum der Regierung beschränken und die Rechte der Opposition und des Bürgers schützen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon eine Reihe von grundlegenden, teils spektakulären Entscheidungen gefällt (z. B. über Parteienfinanzierung, Kriegsdienstverweigerung, Datenschutz), die direkte oder indirekte politische Auswirkungen hatten. Das Gericht hat auch die Interpretation der Grundrechte als Fundament der Rechtsordnung stark geprägt.

Auch besteht in der parlamentarischen Auseinandersetzung die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht durch die jeweilige Opposition funktionalisiert wird (Drohung mit dem „Gang nach Karlsruhe“. Dadurch muss das Gericht häufig auch zu Fragen Stellung nehmen, die eigentlich in die Kompetenz des Parlaments fallen und politisch – nicht rechtlich – zu entscheiden sind.

Die richterliche Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichtes genießt allgemein großes Ansehen. Nur vereinzelt gab es auch den Vorwurf politischer Einseitigkeit: So wurde z. B. als Kompetenzüberschreitung kritisiert, dass das Gericht 1983 in einem Urteil – gegen den Wortlaut der Verfassung – festlegte, dass der Zivildienst länger dauern dürfe als der Wehrdienst.

In der Praxis der Rechtsprechung bleibt es demnach ständige Aufgabe der Bundesverfassungsrichter, dem Ziel der richterlichen Unabhängigkeit und politischen Zurückhaltung zu genügen, d. h. die Verfassungsnormen in der Auslegung nicht zu überdehnen, Gesetze zu kontrollieren und nicht zu produzieren und damit auch nicht vom rechtlichen Wächter zum politischen Gestalter zu werden.

-

Bundesverfassungsgericht

Suche nach passenden Schlagwörtern

- Prozess der Rechtsprechung

- Grundrechtesenat

- Staatsrechtssenat

- Grundsatz der richterlichen Selbstbeschränkung

- Verfassungsbeschwerde

- Verfassungsbeschwerden

- Karlsruhe

- Verfassungsgerichtsbarkeit

- Schutz von Demokratie

- Rechtsstaat

- BVerfG

- Rechtsstaat und Verfassung

- Regierung und Parlament

- Bundesverfassungsrichter

- Normenkontrolle

- Grundgesetz

- Verfassungsstreitigkeiten zwischen staatlichen Organen

- verfassungsgebende Versammlung

- Parlament

- Bundesverfassungsgericht